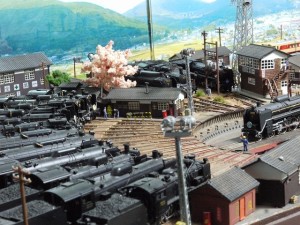

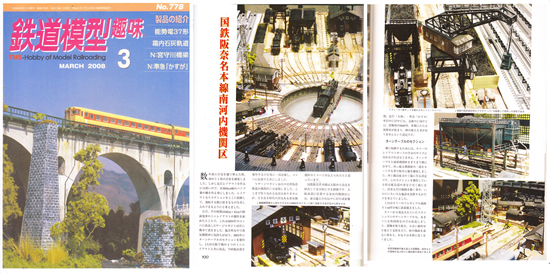

南河内蒸気機関車区

国鉄阪奈名(はんなな)本線は、大阪から奈良を経由して名古屋に至る路線です。

大阪南部に位置する南河内機関区には、加太越えのD51やC57の重装備車、 急行やまとや

準急かすが牽引のC51やC55、支線のC58やC11、貨物用の 9600やC12等、多種に渡る

機関車が集まり、煙の絶えることがありません。

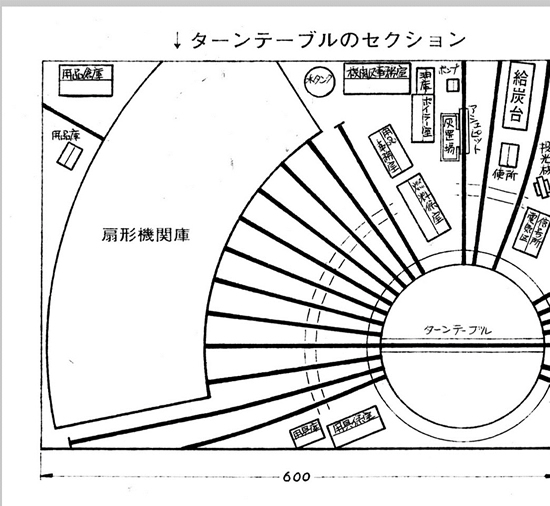

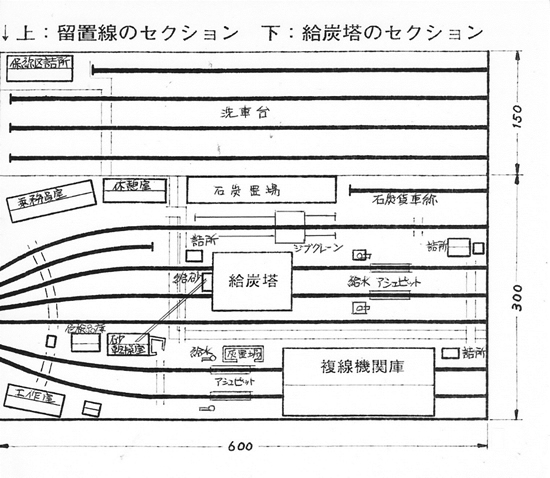

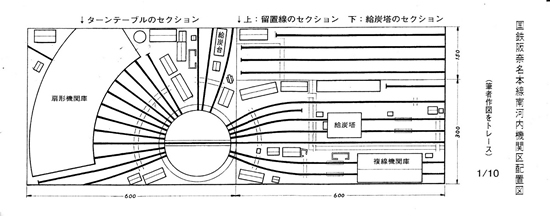

ターンテーブルのセクション、給炭塔のセクション、留置線のセクションは、元々別々に制作したものです。

最初は動かす時だけ接続していたのですが、ターンテーブルの7線を同時に接続するのは大変手間が

かかりますので、ボルトで固定しました。現状はカバーを制作してパイプ棚に設置しています。

ターンテーブルのセクション

|

|

側面をあえて外して、中の機関車がみえるように |

扇形庫前の地面が明るすぎるので、後日 |

600mmx450mmのサイズに収める為に、ターンテーブルと扇形機関庫をぎりぎり隅に寄せて、出っ張る機関庫の一部をカット る事で、庫内9線を確保しました。

内1線は後方の工場に至る設定です。

カトーから発売していたフライッシュマンのターンテーブルは、あまりにも外国型なので、日本型にその後小改造しています。

扇形機関庫はキットをそのまま組み立てましたが、側面はあえて外して照明も1線毎に取り付けて、機関車が良く見えるようにしています。2006年製作。

事務所、休憩施設。電機関係や燃料倉庫等 |

|

再度挑戦。枕木使用という設定の通路は2mm 再度挑戦。枕木使用という設定の通路は2mmバルサで製作し、線路間、線路内別に塗装しました。

|

|

土台は、カトーのフレキシブル線路を5mm合板に直接敷きました。

カトーから発売されていたフライッシュマンのターンテーブルは、 あまりにも外国的なので小改造しました。

建物を取り除き、小さい操作室を加えて真ん中に支柱を立て、側面を茶色に塗ると、かなり日本型に近くなりました。

地面は、100円均一の「軽い紙粘土」を使用しましたが、2年目に細かいひび割れが発生しましたが、いい感じになったので、そのままにしています。

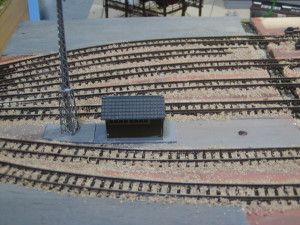

給炭塔のセクション

束の間の休息を迎えた昼下がり。かすかに |

蒸気の熱気が立ち込め、無煙化はまだまだ |

DF50が入ってるぞ。やばいぞ、無煙化推進? |

俯瞰で見る。一番右上の線は石炭車専用線 |

ターンテーブルとの接続の兼ね合いからサイズを600mmx300mmに決めました。

ターンテーブルの反対側にはいつでも簡単にユニトラックと接続して運転を楽しめるように、各線2箇所にフィーダー線路を取り付けてセクション内を12ブロックに分けています。

土台は5mm厚合板で、その上に5mm厚スチレンボードを貼りカトーのフレキシブル線路を敷いています。

又セクションのアクセントとして雪国でもないのに流雪溝を設置しました。

詰所はキットをそのまま組み立てて、パステル粉でウエザリングをしています。

|

|

ガントリークレーンと給炭塔は、市販の物が高価すぎて手が出ません。

そんな時日本橋でファーラーのクレーンと給炭塔のセットを見つけました。

クレーンは、新見や会津若松にあったジブクレーンタイプですので、そのまま組み立てて使用する事にしました。

ジブクレーンに合う給炭塔はと、木曽福島や中津川にあった単線用を複線にしたものを図面に引いて製作しました。

骨組みは、エバーグリーンの2.5mmH鋼と0.5mmのプラ板を使用。

給炭槽は最初プラ板で作り始めましたが、カーブの部分がうまくいかず、結局工作用画用紙で作りました。

塗装は初めにこげ茶を塗装。その上から艶消し黒を吹き付けたのですが、継ぎ目

部分をわざと塗り残し錆が浮き出ている表現をしました。給砂塔は脚の骨組みを作るのが面倒なので、給炭塔一体型にしました。

製作過程

5mm合板の上にスチレンボードを取り付け。 |

切り抜いた所に道床付きのユニトラック、フレキシブルレールは、スチレンボードに直接取り付けます。 |

複線機関庫と自作した給炭塔を置いてみる。 |

ユニトラックとフレキシブルレールを敷いてみて |

紙粘土で地面を製作。 |

2線機関庫の土台を取り付け。 |

6線x2の12セクション別のスイッチ、3路線の照明用スイッチを斜めにずらして |

複線機関庫や各建物には建物照明ユニットを、給炭塔、詰所には麦球を使用しています。いずれはLED化したい所。 |

アクセントの流雪溝を取り付け、地面を塗装。 |

ターンテーブル接続手前の線路を塗装。各建物の所には、照明用の穴を開けている。

|

照明を取り付けた建物を設置。 |

枕木使用という設定の歩道を塗装。地面はここからパステルを使って、汚していきました。 |

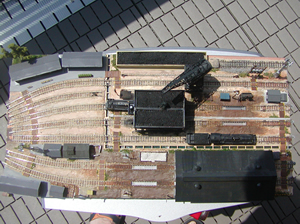

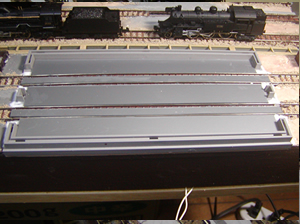

留置線のセクション

このセクションは、車両展示台のような使い方。 |

|

|

|

機関区のセクションを2つ並べると、どうしても600mx150mmの切り欠きが気になります。

思案した末、洗浄機が並ぶ留置線のセクションを製作することにしました。

ほとんどがコンクリートなので、全体を見るとこのセクションだけが新しく見えてきて違和感を感じますが、好きな特急「くろしお」のキハ81系や10系客車を並べて、黒い機関車ばかり並ぶ奥に、赤や青がちらちら見えるのもいいかと思います。

土台は5mm厚合板で、その上にピットが切りやすいように5mm厚スチレンボードを貼りました。

製作過程

|

|

|

|

|

|

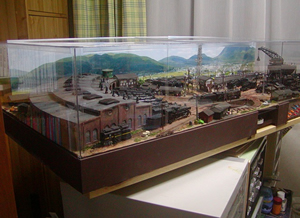

3つのセクションを結合

|

|

後日、3つのセクションをボルトで結合しました。

それでもサイズは1200mmx450mmと、定尺の1/3しか場所を取りません。

そして3mm厚のアクリルカバーを自作しました。

スイッチ類の所はアクリルが被らないようにしているので、カバーを被せたまま運転ができます。

ジブクレーンが動くギミックを作りたいのですが良い案が浮かびません。ま、ターンテーブルは十分楽しいので良いですけど。

通常は1200mm幅のラックに収納しています。

JAM大阪出展

|

2006年のJAM大阪で、他の2つのミニレイアウトと共に個人出展しました。 来場者のリクエストに応えて、回したり出したり入れたり3日間毎日結構忙しかったです。 |

|

紙面掲載

「にほんブログ村」に参加しています。

記事が気に入っていただけたら、クリックしていただけると励みになります。