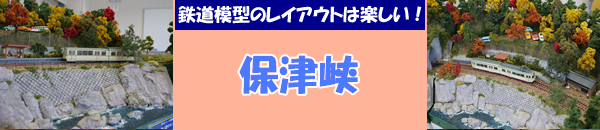

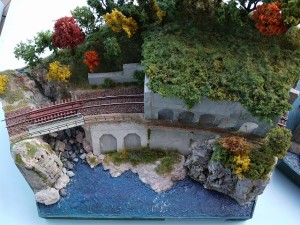

保津峡

私は長年にわたってNゲージだけを楽しんで来たのですが、当時hataさんのHNモジュールに参加させて頂くにあたって初めてのHOサイズという事で、第1作はインパクトのある情景をと考えていました。

そして同時期に京都の嵯峨野にドライブに行き、嵯峨野のトロッコ列車の風景に感動し題材に決めました。

秋の風景でありながら紅葉が寂しかったので、3年後の2011年に背景モジュールを製作し紅葉のボリュームアップを図りました。

無人駅のモジュール

|

実在しない保津川という無人駅のモジュールです。季節は紅葉の秋。ホーム後方には落石止めの柵、

その上には展望台を兼ねた駐車場があり、ここも紅葉の名所になっています。

|

|

隣の嵯峨野駅から駅員さん

が掃除や草花の世話をしに

来られます。 |

この車両は、フランスのプロ

ヴンス鉄道の気動車です。

hatagさんのフルスクラッチ

ですが、全く違和感はあり

ません。 |

駅の上方には、展望台を

兼ねた駐車場があり、紅葉

の季節には車から絶景が

楽しめます。 |

水面まではもう少し高さが

ほしかったのですが、収納

の事を考えて、この高さに

おちつきました。水面に目を

合わせて見上げると、思っ

た以上に迫力のある絵にな

ります。 |

|

高千穂鉄道の亀ケ崎駅をモ

デルに製作した待合室。無

人駅ですが、駅から下ると

しゅうらくがあるという設定

ですので通勤客もいます。 |

最初は、小型機関車に数両

の小型客車という設定でスタ

ートしたクラブですが、今で

はこんなに長い連接車も普

通に入線してきます。 |

|

保線小屋には作業員が

3人。車両の通過待ちです。 |

一番広い所で600mmの幅

で、45度。カーブは730R。 |

|

製作して8年もたって初めて気づいたのですが、

案内レールは普通、内側につけるらしいです。

前回の運転会で、inouさんとhatagさんに

ご指摘をうけました~。付け替えねば。 |

駅の裏の駐車場に向かう、坂道の

途中の古~いセリカです。

新婚当時乗っていたので、夫婦で

乗ってると想像して楽しんでいます。 |

|

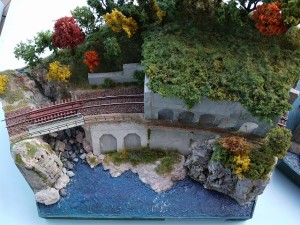

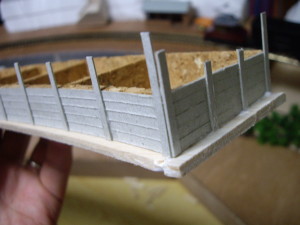

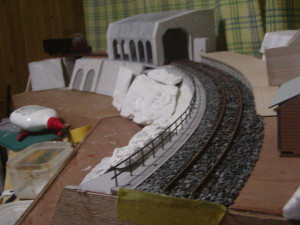

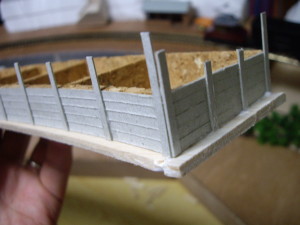

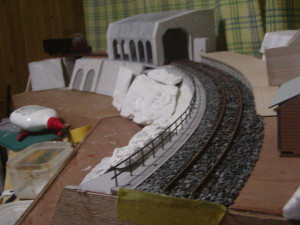

落石覆いのモジュール

|

無人駅のモジュールとはセットになっておりますが、左右どちらにも接続できますし、単体で他のモジュールと

繋ぐ事も出来ます。

落石覆いは、JR大和路線の大河原付近の物を以前画像を見て気に入っていて、これを参考に製作しました。

20m級の車両の通過と名鉄モ500がパンタを上げてぎりぎり通過できるように作っています。

|

|

落石覆いは、曲線上という事もあり、

コンクリートの表現も必要でしたので、

製作は試行錯誤の繰り返しでした。 |

トンネルと違って、車両が

ちらちら見えるのが、何とも

いい感じです。 |

|

擁壁や岩盤の配置は、自然に

見えるように苦労しました。 |

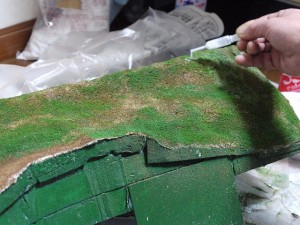

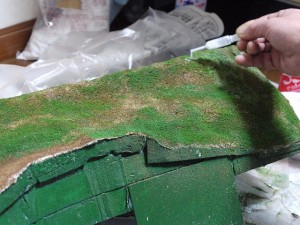

落石覆いの上は、草が覆い尽くす

感じにしたかったので、何回もやり

直しました。手前は、フォーリッジを

使用して、かつらのように少しめくれる

ようにしました。 |

|

hatagさん製作の、DD13版の

嵯峨野トロッコ列車です。DE10

よりDD13の方が好きらしいです。

とてもいい感じですねぇ。 |

小さな橋もアクセントとなっています。

上方から小さな渓流とともに流木も

流れついています。 |

|

擁壁や落石覆いのコンクリート感や

それに続く岩場の表現等に苦労しま

した。 |

保津川下りの船をいずれ作って

手を振るおばちゃんを表現したい。 |

|

俯瞰からモジュールを見た所。

結構コンパクトです。 |

メンテナンスの為に、落石覆いは

取り外しができるようにしました。 |

|

紅葉の背景モジュール

|

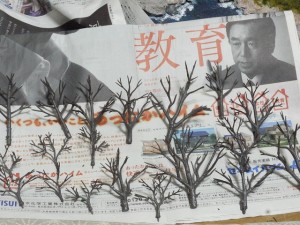

紅葉が寂しいので、紅葉のボリュームアップを図る為に背景モジュールを製作しました。

2台で約150本の樹木を製作しましたが、資金難の為に肝心の紅葉は少ないで

す。

|

|

スタイロフォームを積み重ね、

形を整えていきます。 |

2台を接続して確認。 |

|

表面に、水に浸したプラスタークロスを

貼り、ボリューム不足の所は紙粘土を

盛り付けます。 |

地表の塗装。10倍以上に薄めた

アクリル絵の具を、上から筆でた

たきつけるようにすると、何種類か

色が混ざって自然な色合いに。 |

|

カラーパウダーやターフを散布 |

薄めた木工ボンド水溶液を使用して

固着していきます。 |

|

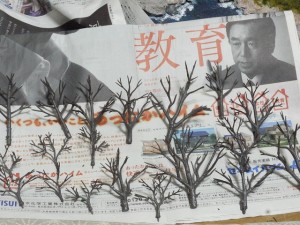

樹木の製作。枝ぶりを調整します。

カトーの樹木キットを何種類か使用。 |

全部で150本ほど製作しました。結構

時間がかかりました。 |

|

元の樹木を少し引き抜き、全体の

イメージを想像します。 |

|

|

資金難の為、紅葉の数はすくないですが、

以前よりかなりボリュームアップとなりました。

緑が多いと紅葉がより映えていいですね。 |

継ぎ目は目立たないように処理しています。

|

|

背景モジュールも専用の箱を

作りました。 |

|

|

| 製作過程 |

|

2つのモジュールの土台を5mm合板

から切り出します。

2つで90度の角度、幅1200mmの

ラックに入れるとカーブは730Rに。 |

脚の差し込み部分は5cmに決めて、

他の部材を切り出します。

線路のケガキを済ませておきます。 |

組立ます。

コルク道床を敷いておく。 |

脚は簡単な差し込み式にしたので、

先に差し込む側の部品を固定して

おきます。 |

落石覆いはカーブにあるので、まずは

ボール紙で作ってみて、各部分の寸法

を細かくチェックしていきます。 |

本体は、加工し易いバルサ材を

表面に使用、発泡ボードを補強

と内貼りに使用します。 |

一応形にはなったものの、コンクリート

の質感をどう出すかが課題に。 |

妻の部分は、特にコンクリートの

質感をだす必要があったので、

その部分だけをプラスターで製作。 |

試行錯誤の上最終的に実施したのは、

バルサ材本体をストーン調スプレーで

塗装し、妻部分を接着。接合部を再度

ストーン調で筆塗りしました。 |

ホーム後方の落石柵は、エバー

グリーンのT形材と細かい金網で

製作しました。 |

ホームはバルサ材を使用しました。

ボール紙の細い帯を貼っていきました。 |

岩盤は、ロックモードにプラスターを

流し込んでいくつか製作。コンクリート

擁壁は、べニア合板のざらざらの方

で角棒を四角に組んで石膏を流し込み。 |

別に製作しておいた、岩盤や擁壁を

仮に配置していきます。線路はピィコ

の100番フレキシブルレール。バラスト

を撒いて柵を取り付けました。 |

石積崖の所に目の細かい金網を

貼り、その上に紙粘土を厚めに盛

りつけしました。 |

真鍮板で製作した四角いパイプを

押し付ける、紙粘土プレス製法で

作りました。溝に薄めた黒のアク

リル絵の具を流し、ハイライトを

付けます。 |

渓流をまたぐ小橋は、HO用ガーター

橋をカットした両側を利用して、他は

プラバンを利用して製作。 |

仮置きした擁壁や石崖を固着して

いきます。 |

完成が見えてきました。この辺から

早く完成させたくてワクワクしてきます。

作業もはかどります。 |

線路をマスキングして地面の塗装

を行います。 |

樹木を製作。 |

水面をアクリル絵の具で塗装。薄い色

から深い所は濃く塗装していきます。 |

グラスポリマーメディウムを薄く

流し、24時間がまん。

|

誌面掲載

「にほんブログ村」に参加しています。

記事が気に入っていただけたら、クリックしていただけると幸いです